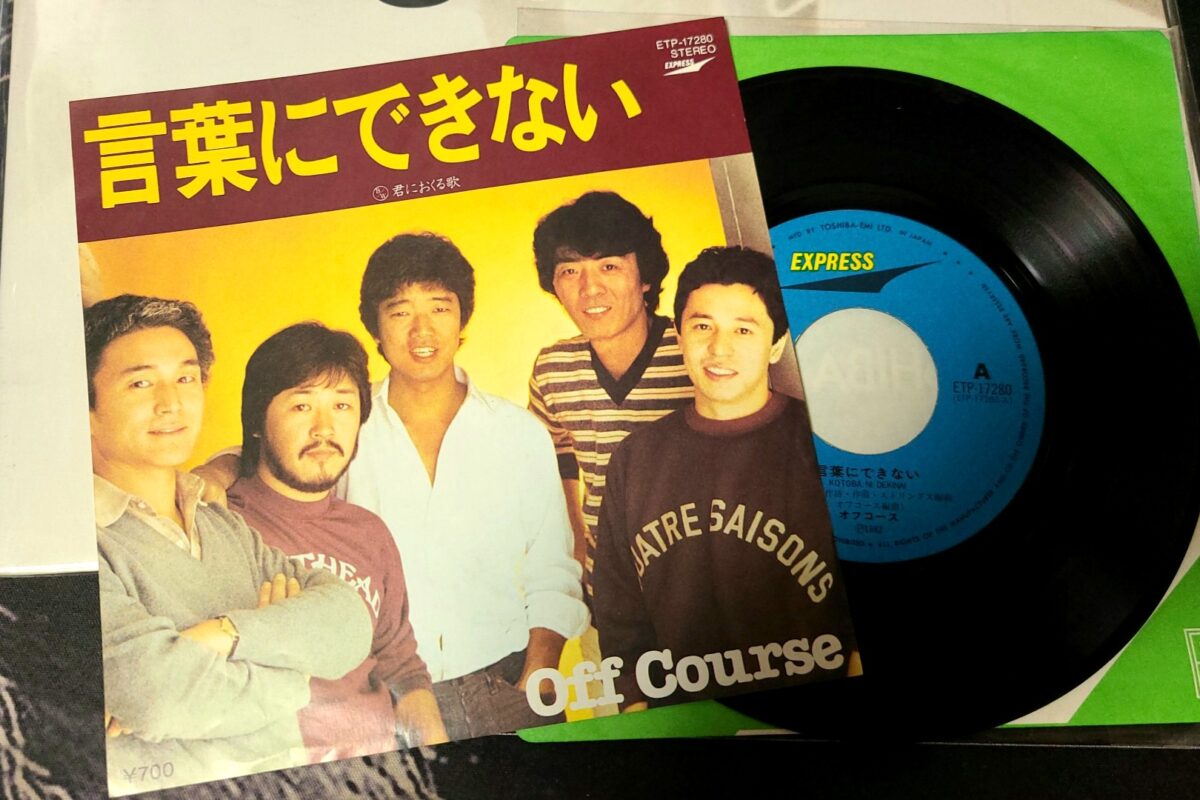

言わずと知れたオフコースの名曲、「言葉にできない」。

この曲を知ったのは、彼らが活動を休止していた時、中学2年の時だったろう。先日お話しした、「君が、嘘を、ついた」に衝撃を受けた後のことだ。鈴木さんが抜けて4人になってからの曲を先に知り、後追いで5人や2人の時代の歌を覚えた。

詞を普通に読んでいけば、ろくに恋愛も知らない中学生でさえも、きっと感じるだろう。これは恋愛の曲だ、失恋の曲だって感じにね。

一般的には、そんなイメージで一人歩きしていると思う。特に今の時代にCMとかだけで聴いたりすれば、そう思っても当然だ。

大学3年の時に、小さな塾で講師のバイトを始めた。塾長は京都大卒の方で、大学紛争当時に学生時代をすごしていた。よく音楽の話もした。オフコースの歌っていうのは裏返しなんだよ、そう話していたね。理解できたつもりで耳を傾けていたよ。

裏返しの意味を理解できたのは、社会人になってからかもしれない。それは自分の中で、オフコースの歌を単に綺麗な歌として聴いていたかったからだと思う。大好きなアーティストの曲を、研究材料にするような聴き方だけはしたくはなかったからね。

オフコースは3人が2人になり、5人で大ブレイクして一旦活動休止、4人で復活して解散の道をたどっている。爆発的にヒット曲を連発した5人の時代よりも、実は2人や4人の活動期間の方が長いんだ。もし今5人のまま続けていたら、どうだったかな?

その5人の時代が終焉間近の頃に、小田さんが書いたのがこの曲だけど、歌われている内容の真意は小田さんにしかわからない。

ただ、自分は次のように解釈している。失くしてはならなかったはずの戦友、鈴木康博さんに贈った裏返しの歌であると。

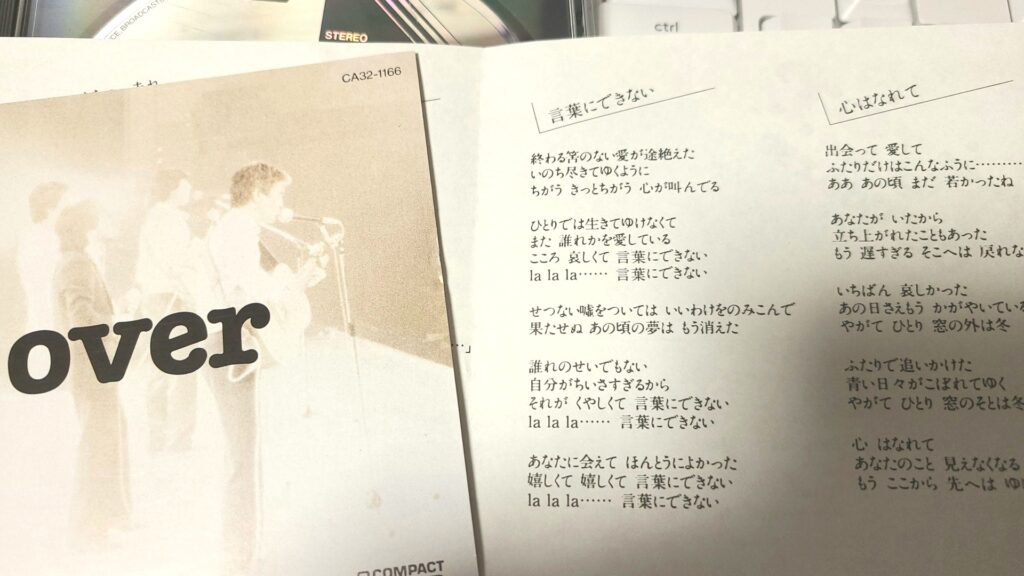

「終わる筈のない 愛が途絶えた いのち尽きてゆくように」⇒ 君と別れるはずがないと思っていたのに、本当に別れることになってしまった、まるで僕の命が消えて行ってしまうかのよう。

「ちがう きっとちがう 心が叫んでる」⇒ 君は嘘を言っている、そんなことはあるはずがないんだ。

「ひとりでは生きてゆけなくて また 誰かを愛している」⇒ 音楽を歌うことを続けたいけど、やっぱりひとりではできない。

「せつない嘘をついては いいわけをのみこんで」⇒ 自分を慰めるために嘘をついて、情けなくなっていいわけをのみこんでる。

「果たせぬ あの頃の夢は もう消えた」⇒ 思い描いて来た夢は果たせない、夢はもう消えていってしまった。

「誰のせいでもない 自分が小さすぎるから」⇒ 君を引きとめられないのは誰のせいでもない、自分が小さすぎるから。

「それが くやしくて 言葉にできない」⇒ それが本当にくやしくてしかたがない、言葉にすることができないよ。

こんな感じで、勝手に理解して聴いている。「言葉にできない」の中に、小田さんが鈴木さんへの思いを、恋愛を隠れみのにして歌っている、こう思うわけなんだ。

でも、こう考えると、それこそ詩の勉強をしているみたいだよね。要は、小田さんの詞が一つの文学なんだよね。本当に奥が深い世界だと思う。

特に自分が好きだから、それだけじゃない。小田さんを始めとして、この当時の音楽家たちの詞は本当に奥が深いんだ。そして何よりも、日本語がとても綺麗。メロディ無しで、詩集として楽しめる作品も多い。

語り継がれる歌というのは、やはり、奥深い意味があるんだ。